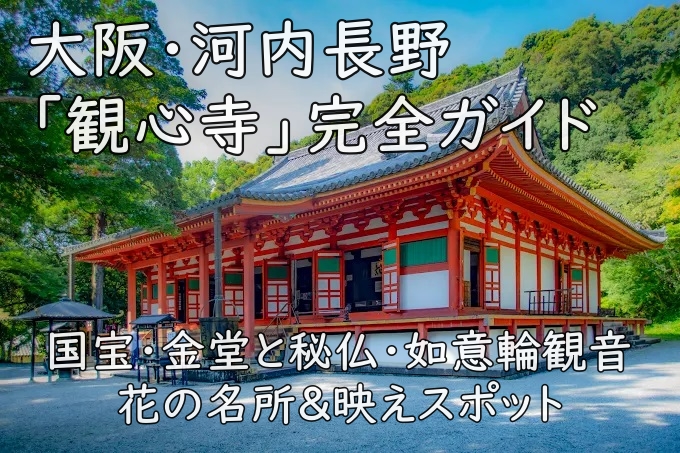

大阪・河内長野の里山に佇む観心寺は、国宝・金堂と秘仏・如意輪観音を擁する真言の古刹。

楠木正成ゆかりの史跡や七つの星塚、四季を彩る花々など、歩くほどに物語が広がります。

なんばから電車とバスで約45分+、日帰りで“深い時間”に触れられるのも魅力。

この記事では、見どころ・撮影ポイント・所要時間・アクセス・駐車場まで、家族と一人旅それぞれの視点でわかりやすく解説します。

用途別に詳しく知りたい方はこちら

- ▶ 観心寺の駐車場・アクセス完全ガイド

車・バスでの行き方、満車時の対処を詳しく解説 - ▶ 観心寺の初詣ガイド(子連れ・ベビーカー)

混雑回避の時間帯や子連れ参拝のコツ - ▶ 子どもと楽しむ観心寺|桜・紅葉のおでかけ記

季節のおでかけ・写真映えスポット - ▶ 北斗七星信仰と観心寺|星塚・如意輪観音を学ぶ

信仰・歴史をやさしく解説

スポンサーリンク

目 次 ~ 知りたいところからお読みください

基本情報

| 名称 | 観心寺(かんしんじ) |

|---|---|

| 住所 | 大阪府河内長野市寺元475(〒586-0053) |

| 電話番号 | 0721-62-2134 |

| 拝観時間 | 9:00〜17:00(最終受付16:30) ※季節や催事で変動あり |

| 定休日 | なし(通年拝観可) |

| 拝観料 | 大人 300円/中高生 200円/小学生 100円 ※毎年4月17・18日の御開帳日は特別拝観料1,000円の場合あり |

| 駐車場 | あり(普通車 約200台収容) 普通車 400円/大型バス 1,500円(目安) 参道入口近くに第1・第2駐車場あり。紅葉や御開帳期間は混雑のため午前中早めの到着がおすすめ。 |

| 公式サイト | 観心寺 公式サイト |

アクセス

最寄り駅:南海高野線/近鉄長野線「河内長野駅」。

駅から南海バス小深線(408/410/411系統)で約15分、「観心寺」下車すぐ。

Google Map:観心寺を地図で見る

所要時間目安:なんば駅→(南海高野線急行 約30分)→河内長野→(バス 約15分)→観心寺/天王寺→(JR→南海乗換 約40〜50分)→河内長野→(バス 約15分)。※時間は目安、ダイヤで前後。

▶ 車・バスでの行き方をさらに詳しく知りたい方は

観心寺の駐車場・アクセス完全ガイド

をご覧ください。

見どころ・フォトスポット

見どころA — 国宝「金堂」の端正な佇まいと回廊越しの一枚。

見どころB — 秘仏・如意輪観音の御開帳(毎年4/17・18)にあわせた参道スナップ。

見どころC — 未完の塔「建掛塔」や星塚(北斗七星)を周回して厄除け巡り。

滞在時間 & 混雑傾向

| 平均滞在時間 | 90〜150分(本堂・霊宝館・庭園・史跡めぐり含む 目安) |

|---|---|

| 混雑ピーク | 4/17・18の御開帳、秋の紅葉シーズンの土日祝・11時〜14時 |

| 比較的空いている時間帯 | 平日の午前(9〜10時台)・雨天の午後遅め |

※混雑傾向は編集部調べの参考。公式の催事情報・最新の開館状況は必ずご確認ください。

体験ポイント(家族/一人旅向け)

- ポイント①:家族は境内の段差や参道の石畳に注意しつつ、金堂前で全員ショットを。

- ポイント②:一人旅は霊宝館の仏像・古文書をじっくり鑑賞(開館日時は事前確認)。

- ポイント③:「星塚」巡りで七星を一巡、厄除け祈願とフォトウォーク。

季節の楽しみ方(オールシーズン)

春は梅・桜、新緑は青もみじ、秋は紅葉、冬は澄んだ空気と静寂。

季節の光が建築を際立たせ、写真好きにはたまらない環境です。

催事や特別公開と重なる時期は早朝到着+公共交通が快適。

▶ 初詣シーズンの混雑や子連れ参拝の注意点は

観心寺の初詣ガイド

で詳しくまとめています。

スポンサーリンク

観心寺の歴史と背景

創建伝承と空海ゆかり

観心寺は役行者の開創に始まり、のちに弘法大師・空海が真言密教の道場としたと伝わります。

山裾の緩やかな勾配に伽藍が連なり、本堂の「金堂」は国宝として厚く守られてきました。

密教寺院らしく境内の動線は祈りの中心へと視線を導く構成で、参道を進むほど静けさが深まっていきます。

最初に耳へ届くのは鳥の声、ついで木漏れ日が石畳に揺れ、遠く回廊の屋根が重なる景色。

こうした体験が「学問寺」としての気風と相まって、観心寺を特別な場所にしています。

空海ゆかりの道場という事実は、今日でも写経・法会・文化財保護の姿に息づき、訪れる私たちが歴史の層へ静かに触れられる貴重な機会を与えてくれます。

南北朝・楠木正成との関わり

この寺は南北朝の名将・楠木正成と深く結びついています。

幼少期に寺で学んだと伝わるほか、延元元年(1336)湊川の戦いで討死後、その首級がここに届けられ首塚として祀られたとされます。

さらに正成は金堂外陣造営の奉行を務めたという伝承もあり、寺内の複数の史跡や伝来品が南北朝史の具体的な手がかりとなっています。

境内を歩くと、歴史のドラマが地形と建物の関係に刻まれているのがわかり、家族旅なら歴史学習の格好の教材に。

一人旅なら静かに手を合わせ、正成の気骨に思いを馳せる時間がきっと心に残ります。

寺格と文化財の価値

観心寺の象徴はやはり国宝・金堂で、室町期へ伝わる建築美と信仰の核を体現します。

加えて、重要文化財の仏像・画像・古文書が霊宝館に収蔵され、特別公開では名品が顔を出します。

文化財は単なる“古いもの”ではなく、地域社会の記憶を現在へ運ぶ器。

参拝という行為もまた、文化財を未来へ受け渡す参加行動なのだと気づかせてくれます。

写真を撮る際は、建物の軒の高さや斗栱の影が時間で変わる点に注目すると立体感が際立ちます。

境内は広すぎず、子ども連れでも無理なく一巡できるスケール感も魅力です。

本尊・如意輪観音の信仰

本尊は秘仏・如意輪観音。ふだんは拝観できませんが、毎年4月17・18日に御開帳が行われます(拝観方法や整理券など運用は年によって告知を要確認)。

柔和な気配の中にも密教的な力強さが漂い、堂内の暗がりに浮かぶ姿は言葉をなくすほど。

御開帳日は境内が大きく賑わうため、早めの到着・公共交通の利用が鉄則です。

家族の場合はバス時間と待ち時間を計画に組み込むと安心。

一人旅なら開門直後を狙うと比較的落ち着いて参拝できます。

写真撮影の可否・範囲は現地表示に従い、参拝者同士で譲り合いましょう。

学問寺としての側面

観心寺は中世、学問寺として栄え、後に南朝の拠点ともなりました。

学びの場だったことは、今も境内に漂う「静かな緊張感」に感じ取れます。

瓦の反り、柱の太さ、庭の余白――どれも人の思考を内側へ向ける仕掛けのよう。

家族で来るなら、子どもと「何に見える?」と装飾を観察する小さなワークを。

ひとりなら縁側に座り、木立が風で鳴る音を数分味わってみてください。

観光は情報の収集だけでなく、心の呼吸を深くする時間にもなります。

歴史を知り、体験を通じて意味づけることで、観心寺の景色はより鮮やかに立ち上がります。

必見スポット:境内と建築の見どころ

国宝「金堂」と建築様式

境内の中心に鎮座する金堂は、屋根の量感と回廊の水平線が美しく、どの角度からも写真映えします。

南北朝時代の息遣いを今に伝える国宝で、外陣の柱間から差す光が木肌の年輪を柔らかく照らします。

正面だけでなく、斜め45度の位置から身舎と庇の重なりを切り取ると立体感が増し、家族写真もバランスよく決まります。足元は小砂利や石畳なので歩きやすい靴を推奨。

境内の案内表示を頼りに回れば迷うことはなく、観心寺が「初めての古刹体験」に最適な理由を体感できるはず。

歴史プレートも読みやすく、子どもの学びにも役立ちます。

本尊・如意輪観音の御開帳

毎年4/17・18の御開帳は観心寺最大のハイライト。

両日とも朝から整理券配布や入堂枠が設けられる運用が発表されることが多く、特別拝観料の設定がなされます。

境内は参拝者が集中するため、公共交通+午前の早い時間がスムーズ。

ベビーカー利用の家族は段差ポイントをあらかじめ確認し、堂内では静粛を守って交代で参拝するなど、小さな配慮で体験の質が上がります。

御朱印や授与品の行列ができやすいので先に済ませるのもコツ。

参拝後は回廊外側に出て、余韻の中で風景を一枚。

建掛塔(未完成の塔)

境内には、楠木正成が三重塔建立を誓願しながら未完に終わったと伝わる「建掛塔」が残ります。

完成しないまま歴史が止まった痕跡は、ある意味で最もドラマチックなフォトスポット。

苔むした石と未成の柱が語る物語に耳をすませば、戦乱の時代の息吹が手を伸ばせば届く距離に迫ってきます。

家族旅なら「なぜ未完成なのか」を子どもと一緒に物語化すると興味が広がり、ひとり旅なら塔の足元から見上げて空の抜けを撮ると印象的。

歴史好きには必訪の一角です。

霊宝館(宝物館)の名品

霊宝館には、重要文化財の仏像や画像、古文書などが収蔵され、開館期には見応えある展示が並びます。

開館時間は概ね9:30〜16:30の運用例が多いものの、冬期(12〜2月)は要予約など季節運用があるため、訪問前に最新情報を確認しましょう。

展示室は落ち着いた照明で、細部の彫りや截金が見やすいのが魅力。

作品名のキャプションを親子で読み合わせたり、気に入った造形をスケッチするのも楽しい過ごし方です。

特別公開と合わせて巡ると、寺全体の理解が一段と深まります。

星塚(北斗七星)と厄除け巡り

金堂の周囲には七つの「星塚」が配され、北斗七星信仰に基づく厄除けの場として巡拝されています。

配置を一巡することで厄を払うという伝承があり、塚の名前には貪狼・巨門・禄存・文曲・廉貞・武曲・破軍など、星の名が与えられています。

小さな塚を探しながら歩く体験は、子どもにとって宝探しのような楽しさ。

一人旅なら塚ごとに短い黙想を重ね、気持ちのリセットに。

写真は塚だけでなく、塚越しに見える金堂や回廊を入れると物語性が出ます。

<関連記事>

史跡巡り:ゆかりの場所を歩く

楠木正成の首塚

境内の奥にある楠木正成の首塚は、南北朝史を象徴する静謐な場所。

苔に縁取られた小さな空間に立つと、喧噪がすっと遠のきます。

手向けられた花や石の温度に、参拝者の思いの積み重ねが感じられ、歴史が現在へと橋渡しされていることに気づかされます。

家族で訪れるなら、史実と伝承の違いを話し合い、情報を鵜呑みにしない姿勢も学びに。

一人旅は刻まれた文字や周囲の植栽を丁寧に観察し、写真は引きで余白を多めに切るのがおすすめです。

中院(学びの場の伝承)

正成が8〜15歳の頃、ここ中院で学んだという伝承が残ります。

大人も子どもも、学びの場所に身を置くと背筋が伸びるもの。

静かに深呼吸して、周囲の音を数えてみてください。

鳥のさえずり、風に揺れる竹、遠くの読経。

聴覚が研ぎ澄まされるほど、時間がゆっくり流れるのを感じます。

石段は雨で滑りやすいので足元注意。

歴史パネルがあれば子どもと交互に読み上げると理解が進みます。

学びの伝統が寺の空気を形づくっていることが、ここで最もよく伝わります。

後村上天皇ゆかりの史跡

境内と周辺には、第97代・後村上天皇にゆかりの地が点在し、南朝の歴史舞台としての一面が見えてきます。

帝の動静は人々の日常に大きな影響を与えましたが、寺院が拠点として果たした役割は、文化・教育・安寧の拠り所そのもの。

今も丁寧に手入れされた道筋に、中世から現代までの“祈りの交通”が重なっているのを感じます。

時間があれば周辺の解説板もチェックして、点を線につなげる史跡歩きを楽しみましょう。

境内散策ルートとフォトポイント

おすすめは「山門 → 回廊外周 → 金堂 → 星塚一巡 → 建掛塔 → 首塚 → 霊宝館 → 庫裏で一息」の順。

午前なら東側からの光がやわらかく、金堂の木肌が最も美しく写る時間帯です。

家族写真は山門外から望遠気味に撮り、人物は回廊の陰に入れすぎないのがコツ。

一人旅は建掛塔の陰影や、塚越しのフレーミングでオリジナリティを。

休憩はベンチを活用し、水分補給もこまめにどうぞ。

撮影マナーを守り、参拝者に配慮しながら撮ることで、写真の価値もぐっと上がります。

周辺の関連スポット(例:金剛寺ほか)

時間に余裕があれば、同じ河内長野市内の古寺・金剛寺(国宝・重文を有す)など、周辺の寺社と合わせた周遊を計画しましょう。

高野街道沿いの歴史や、南河内エリアの里山風景も旅の味わいを深めます。

公共交通は河内長野駅をハブにできるため、バスの時刻を組み合わせると効率的。

地元カフェや和菓子店でほっと一息入れると、旅の密度が上がります。

観心寺+周辺寺社のセットは、家族にも一人旅にも満足度の高い定番ルートです。

四季折々の風景と花・自然

春:梅・桜の彩り

春の境内は桜がやさしく舞い、石畳に淡い影を落とします。

金堂と桜の組み合わせは特に人気で、朝のやわらかい光で撮ると色が転ばず端正な一枚に。

家族連れは混雑前に到着して、境内をぐるっと一巡してからお気に入りスポットで記念撮影を。

一人旅は望遠寄りで屋根の反りと花房を重ねると“和の曲線”が際立ちます。

花期は天候で前後するため、直前の開花情報をチェックし、肌寒い朝夕に備えて薄手の羽織を。

参拝優先の姿勢を忘れず、撮影は周囲へ配慮を。

初夏:青もみじと木漏れ日

初夏は青もみじが瑞々しく、回廊越しの新緑が最高の背景になります。

逆光を選ぶと葉が透け、金堂の陰影が立体的に。子どもは木陰で休みやすく、家族旅にも快適な季節です。

虫よけと飲み物を忘れず、石段では滑りにくい靴を。

新緑の色は時間帯で表情が変わるため、午前と午後で撮り分けるのも楽しい楽しみ方。

静かな風音と鳥の声が、都会の時間感覚をほどいてくれます。

秋:紅葉と伽藍のコントラスト

秋は言わずと知れたハイシーズン。

金堂×紅葉の構図は観心寺屈指の映えスポットで、11時〜14時は人出が最も増えます。

午前の早い時間に到着し、まずは金堂周辺と星塚を押さえてから、建掛塔・首塚へと流れると効率的。

家族は人混れで迷子防止のルール(集合場所・時刻)を決め、一人旅は広角と望遠の2本立てで撮影の幅を。

足元の落葉も画作りの大切な要素です。

冬:凛とした空気と静けさ

冬の境内は空気が澄み、木々のシルエットが際立ちます。

人出も落ち着き、静謐な時間を求める一人旅に最適。

気温が低い朝は霜が降りることもあるので、防寒・滑りにくい靴で。

霊宝館は冬期要予約の運用例があるため、事前確認を。

木々の葉が落ちることで建築の輪郭が明快に見え、写真は陰影が主役になります。

参拝後は温かい飲み物で体を整え、ゆっくり帰路へ。

季節別・撮影アイデア集

| 季節 | 狙い所 | コツ |

|---|---|---|

| 春 | 金堂×桜 | 朝の順光/人物は回廊の影に入れすぎない |

| 夏 | 回廊越しの青もみじ | 逆光で葉を透かす/露出を+に補正 |

| 秋 | 星塚の石と紅葉 | 前ボケの落葉で奥行きを作る |

| 冬 | 建掛塔の陰影 | モノトーン意識/影の線を強調 |

参拝のヒントと旅プラン

滞在時間の目安とモデルコース

初訪なら所要90〜150分を見込み、「金堂 → 星塚一巡 → 建掛塔 → 首塚 → 霊宝館」の順でゆったり回るのがおすすめ。

写真好きは+30分で回廊の周辺を反復。家族は最初にトイレ場所と休憩ポイントを確認し、子どもが飽きる前に“星塚探しゲーム”を挟むと最後まで笑顔で歩けます。

帰路のバス時刻をあらかじめ控えておくと安心。

混雑回避とベストタイム

御開帳(4/17・18)や紅葉期は特に賑わいます。

午前9〜10時台に到着し、金堂から先に回るのがコツ。

家族はベビーカーの動線を確認し、写真撮影は短時間で譲り合いを。昼食のピークを避け、軽食や飲み物を持参するのも有効です。

冬・平日は比較的ゆったり。

アクセス・駐車場・交通手段

公共交通は河内長野駅から南海バス約15分、「観心寺」下車すぐ。車なら南阪奈道路・羽曳野ICから国道170・310号でおよそ30分。

駐車場は山門前などにありますが、繁忙期は満車リスクのため公共交通推奨。

正月など有料設定の例もあるので、最新の案内を事前に確認しましょう。

付近のグルメ・休憩

参拝後は駅周辺のカフェや和菓子店で一息。

甘味と温かい飲み物で体を整えると、余韻がより深くなります。

子ども連れはテーブル席のある店を選び、昼の混雑前後を狙うのが快適。

地元の旬素材を使った料理は旅の記憶のスパイスに。

霊宝館の鑑賞後に小休止を入れると、作品の印象が言語化しやすくなります。

服装・マナー・持ち物

石畳・砂利道に対応できる歩きやすい靴が基本。

夏は帽子と水、冬は防寒具を。堂内の撮影可否・動線は現地掲示に従い、参拝者への配慮を第一に。

お賽銭や御朱印は小銭・現金の用意が安心。

境内の植物・石塔に触れない、通路をふさがないなど、小さなマナーが旅の満足度を大きく左右します。

スポンサーリンク

まとめ

観心寺は、国宝・金堂と秘仏・如意輪観音を核に、南北朝史と学問寺の気風が今も呼吸する古刹。

星塚めぐりや建掛塔、首塚など見どころがコンパクトにまとまり、家族も一人旅も満足できるバランスが魅力です。

御開帳(4/17・18)や紅葉期は混雑するため公共交通+早め行動が吉。

写真派は回廊越しの光を、歴史派は史跡の配置を味わい尽くしましょう。

次の休日は、静けさの中で時間がほどける観心寺へ――ぜひ訪れてみてください!

用途別に詳しく知りたい方はこちら

- ▶ 観心寺の駐車場・アクセス完全ガイド

車・バスでの行き方、満車時の対処を詳しく解説 - ▶ 観心寺の初詣ガイド(子連れ・ベビーカー)

混雑回避の時間帯や子連れ参拝のコツ - ▶ 子どもと楽しむ観心寺|桜・紅葉のおでかけ記

季節のおでかけ・写真映えスポット - ▶ 北斗七星信仰と観心寺|星塚・如意輪観音を学ぶ

信仰・歴史をやさしく解説