「星を観ると、心が整う」

そんな感覚を、歴史あるお寺で確かめてみませんか。

大阪・河内長野の観心寺は、北斗七星をめぐる星塚と、如意輪観音・金堂の二つの国宝で知られる古刹。

静かに星塚を巡る10分ほどの歩みは、まるで小さな巡礼です。

この記事では、北斗信仰の基礎・観心寺の見どころ・実用ガイドを一気読みで解説します。

※本記事は公開情報と研究資料をもとに執筆しています。文化財名や開扉日・アクセスは公式情報をご確認ください。

スポンサーリンク

目 次 ~ 知りたいところからお読みください

そもそも北斗七星信仰とは?起源・広がり・密教との関係

成り立ちと中国の星信仰の影響

夜空で最も見つけやすい星並びのひとつが北斗七星です。

古代中国では北斗は天帝の柄杓にたとえられ、季節や方角を知る重要な目印でした。

やがて道教では七星を人格神「七元星君(貪狼・巨門・禄存・文曲・廉貞・武曲・破軍)」として祀り、厄を払って寿命を延ばす力があるとされます。

こうした星辰観は仏教にも取り入れられ、唐代以降に訳された経典を通じて日本へ。

特に『仏説北斗七星延命経』は、北斗を本命星とし読誦・供養で延命・息災を祈る思想を整え、日本の密教や陰陽道に大きく影響しました。

学術的にも、北斗観念がヴェーダ的北極星崇拝・道教思想・宿曜道などと交わり日本化した過程が指摘されています。

北極星と妙見(みょうけん)への崇敬

北斗の「柄」は一年を通じて北極星のまわりを回転します。

不動の北極星は宇宙の中心=王権や秩序の象徴とされ、その神格が「妙見菩薩」として広まりました。

妙見は北極星・北斗の霊徳を体した尊で、武運長久・方位除け・延命の功徳で知られます。

経典理解の上でも、北斗の一星(破軍)と薬師如来を同一視する系譜があり、妙見が薬師の化身とみなされる例も伝えられています。

関東~東北の妙見信仰、武家の崇敬、九曜紋との関係など、日本文化の各所に星信仰の痕跡が残ります。

密教経典と「延命」「厄除け」の思想

日本の北斗信仰を支えたテキストの柱が、『仏説北斗七星延命経』と、七星を如意輪観音の眷属として構成する『七星如意輪秘密要経』です。

前者は中国撰述で、北斗司命思想や属星説を取り込み、読誦や星供で延命・息災を図る道を示します。

後者は不空訳とされ、如意輪観音を中心に七星を配した曼荼羅のイメージを与え、災厄退散(軍勢退散譚)へと展開します。

こうした経典群は、密教の星供(ほしく)や寺社での星祭(節分前後)に具体化し、今日まで実践が続いています。

七星(貪狼〜破軍)と人の運命観

平安貴族社会では「宿曜道」が流行し、生年の干支を北斗の一星に配当する「本命星」観が信じられました。

中世の写本『九曜秘暦』には次の対応が見えます。北斗は運命を左右するだけでなく、祈りで星の力を調えるという発想が重視されました(配当は諸本で差異もあります)。

| 星名 | 別称(星位) | 本命の干支(例) |

|---|---|---|

| 貪狼 | 天樞 | 子 |

| 巨門 | 天璇 | 丑・亥 |

| 禄存 | 天璣 | 寅・戌 |

| 文曲 | 天權 | 卯・酉 |

| 廉貞 | 玉衡 | 辰・申 |

| 武曲 | 開陽 | 巳・未 |

| 破軍 | 瑤光 | 午 |

日本各地に広がった妙見信仰の系譜

妙見信仰は、修験道・密教・陰陽道が交差した日本で独自に展開しました。

関東では千葉氏の九曜と結び、関西でも星や七夕伝承と結ぶ社寺が残ります。

北斗=厄除け・延命の象徴としての祈りは、現代の星祭・厄除け行事へ連綿と継承され、星を「観る」から「祀る」への転換が日本文化のなかで深く根づいたことを示しています。

観心寺の基礎知識:空海・如意輪観音・楠木正成ゆかりを知る

開創の物語と空海による再興

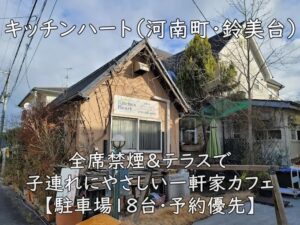

観心寺(大阪府河内長野市)は、伝承では文武天皇の大宝元年(701)に役小角(役行者)が草創、当初は「雲心寺」と称しました。

のち平安初期に空海が訪れ、星の信仰を取り入れて寺勢を再興。

弘仁6年(815)に如意輪観音を本尊として安置し寺号を観心寺に改めたと伝えます(寺伝)。

高野山と都を結ぶ要衝に位置し、学問寺としても栄えました。

本尊・如意輪観音の来歴と公開日

観心寺の本尊〈木造 如意輪観音坐像〉は国宝。

像高約109cm、平安時代(承和年間:834–848頃)作と推定され、真言僧・実恵の系統が造像に関与した可能性が指摘されています。

毎年4月17・18日に開扉される秘仏で、如意宝珠と輪宝の功徳で衆生の願いをかなえる尊として崇められてきました。

国宝建造物・金堂と文化財の見どころ

観心寺金堂は国宝建造物。

室町前期(正平年間)建立、七間四方・入母屋造の堂で、和様・禅宗様・大仏様を折衷した様式は中世仏堂の代表例と評されます。

須弥壇周辺の構成や内陣の荘厳も必見。境内には重要文化財の「建掛塔」や「訶梨帝母天堂」など中世建築が残り、歴史的景観を形づくっています。

南朝の英雄・楠木正成と観心寺

観心寺は南朝方の武将・楠木正成の菩提寺としても知られます。

少年期に学んだゆかりの地であり、後醍醐天皇の勅により正成が金堂造営に関与した伝承、未完に終わった「建掛塔」、首塚など、南北朝史を偲ぶ史跡が境内外に点在します。

北斗の「破軍星」が軍神的イメージを帯びる妙見信仰とも響き合い、寺の物語に戦乱と祈りが交差します。

年中の行事と拝観の基本情報

星供に通じる行事は各地で節分前後に賑わい、観心寺も節分期に星塚巡りの参拝者が多いと案内されています。

拝観・催しは季節や年により変動するため、最新の公式情報を必ず確認してください。

梅・桜・新緑・紅葉と四季の彩りも魅力。

スポンサーリンク

観心寺で息づく北斗七星信仰:星塚と「七星如意輪曼荼羅」

境内に点在する七つの星塚の配置と意味

観心寺の金堂周囲には、北斗七星を表す七つの「星塚」が点在します。

寺では、如意輪観音(中心)を囲む七星と、南側の訶梨帝母(鎮守)までを含めて「七星如意輪曼荼羅」を境内に立体化した配置として案内。

星の信仰を空間芸術として体感できる貴重な事例です。

星塚それぞれには「貪狼」「巨門」…といった星名が割り当てられています。

一巡で厄を祓うと伝わる参拝法

星塚を順に一巡すると厄払いになるという信仰が伝わります。

寺の掲示や案内に従い、金堂で合掌→星塚を静かに巡拝→最後に訶梨帝母天堂で礼拝という流れがわかりやすいでしょう。

境内の案内では、約10分ほどで巡拝可能との目安も示されますが、段差や滑りやすい箇所があるため、足元に注意してゆっくり歩くのがおすすめです。

訶梨帝母(かりていも)天堂の役割

曼荼羅の南端に位置づけられる鎮守が訶梨帝母(鬼子母神)。

もとは夜叉の妃ですが、釈尊に諭されて改心し、子授け・安産・子育ての守護神として信仰されます。

観心寺の訶梨帝母天堂は室町後期(1549)の建築で、重要文化財に指定。

星供の祈りが、家族や子どもの息災へと結ばれる地点でもあります。

「立体曼荼羅」としての独自性

密教図像では、如意輪観音を中心に七星と訶梨帝母を配した「七星如意輪曼荼羅」が知られます。

観心寺の特徴はこれを境内配置で表した点で、寺伝と場の体験が重なります。

図像学的には、不空訳『七星如意輪秘密要経』に基づく尊格関係が手がかりで、仏教の祈りが地形と建築に「翻訳」された稀有な例といえるでしょう。

授与品「北斗の塩」とその使い方

観心寺には名物の授与品「北斗の塩」があります。

寺で一つずつ加持した清浄塩で、食用・お供え・清め塩・盛り塩・お守りとして案内。

1kg・300g・瓶守り・盛り塩セットなどの種類があり、「北斗の塩」をブレンドしたお浄めアロマ水も紹介されています(頒布・価格・在庫は変動します)

参拝実用ガイド:星塚巡りの回り方・所要時間・アクセス

スムーズに回る順序とマナー

境内の案内板に従い、金堂での合掌からスタート→貪狼→巨門→禄存→文曲→廉貞→武曲→破軍の順で星塚を巡る→訶梨帝母天堂で礼拝という流れが定番です。

参道や星塚付近は段差・土面もあるので、履き慣れた靴で。

写真撮影や私語は周囲に配慮し、本堂内の撮影は指示に従いましょう。

静かに歩くこと自体が祈りになります。

御朱印・授与品のポイント

観心寺では時期により御朱印や星塚関連の授与が頒布されることがあります。

北斗の塩は用途が幅広く、携帯守りとして小袋に分けるなどの使い方も紹介されています。

授与の有無・書置き/直書き・受付時間は変わるため、最新の頒布情報を確認してください。

季節の見どころ(梅・新緑・紅葉)

観心寺は「関西花の寺」霊場にも数えられ、早春の梅、春の桜、新緑、秋の紅葉が美しい寺です。

星塚巡りは木陰の小径を歩く区間も多く、季節の光に北斗の物語が重なります。

花と星の二重奏を感じるなら、朝夕のやわらかな時間帯がおすすめ。

本尊特別公開や節分期の楽しみ方

毎年4月17・18日の本尊開扉は必見。堂内の荘厳とともに、如意輪の清らかな表情に出会えます。

節分前後は、星祭と重なって星塚巡りの参拝者が増える時期。

混雑を避けるなら時間に余裕を持ち、祈りに集中できるペースで歩きましょう。

駅・バスを使ったアクセスと周辺立ち寄り

最寄りは南海高野線・近鉄長野線「河内長野」駅。

南海バス「金剛山ロープウェイ前」系統または「小吹台」系統で「観心寺」停下車すぐが基本ルートです。

自家用車なら駐車場の混雑に注意。周辺には南朝ゆかりの史跡や金剛寺など、歴史散策の見どころも多彩です。

もっと深く学ぶ:経典・図像・周辺の妙見信仰スポット

『仏説北斗七星延命経』の要点

この経は中国で編まれた密教的星経で、北斗司命・属星説を取り込みつつ、読誦・供養で延命と厄難消除を説きます。

日本では平安期に星供・星祭へ取り込まれ、貴族から庶民まで広がりました。

研究史では、道教的星官思想と仏教実践の接合が論点で、宿曜・陰陽道との関係も重視されます。

『七星如意輪秘密要経』と如意輪観音

不空訳とされる本経は、如意輪観音を主尊、七星と訶梨帝母を眷属とする儀軌を示し、禳災・退敵の効験譚を伝えます。

図像面では、化仏をあらわさない如意輪像など観心寺本尊との関連が論じられており、観心寺の境内配置=立体曼荼羅を理解する鍵になります。

七星の名称と対応関係の基礎知識

七星は天文学的には大熊座の一部(天枢・天璇・天璣・天権・玉衡・開陽・瑤光)。

道教・陰陽道・宿曜では貪狼・巨門・禄存・文曲・廉貞・武曲・破軍と名付けられ、十二支の本命星配当や祈禱儀礼に活用されました。

宗教間で意味づけが違う点に注意し、史料ごとの文脈で読むことが重要です。

近隣の妙見ゆかり(例:星田妙見宮)との比較

大阪・交野市の星田妙見宮は、北極星・北斗七星の神格である妙見を祀り、七夕や「降星」伝承で知られます。

星を祀る神社と、曼荼羅を境内空間に立体化した観心寺。

同じ星信仰でも「神社」と「寺」で表現が異なることが体感できます。

あわせて巡ると、日本的星信仰の多層性が見えてきます。

学術的視点から見る密教と星の信仰

日本の星信仰は、インドの天文学的観念・道教的星官思想・密教儀礼・陰陽道が重なった複合体です。

観心寺の星塚は、その複合性が場のデザインとして結晶した好例。

星=宇宙秩序を祈りと歩行で身体化するという体験を通じ、古代から続く「空を観て心を調える」文化の核心に触れられます。

スポンサーリンク

まとめ

北斗七星信仰は、星を仰ぐ観察から、生を守る祈りへと深化した日本文化の粋です。

観心寺では、如意輪観音(国宝)と金堂(国宝)を中心に、「七星如意輪曼荼羅」を境内に立体化した体験ができます。

星塚を静かに一巡し、訶梨帝母天堂で手を合わせる。

歩み=祈りのひとときが、厄を祓い、心を澄ませ、日々を整える力になるはず。四季の光の中で星の物語を身体で受けとめる——その旅の舞台として、観心寺は格別です。