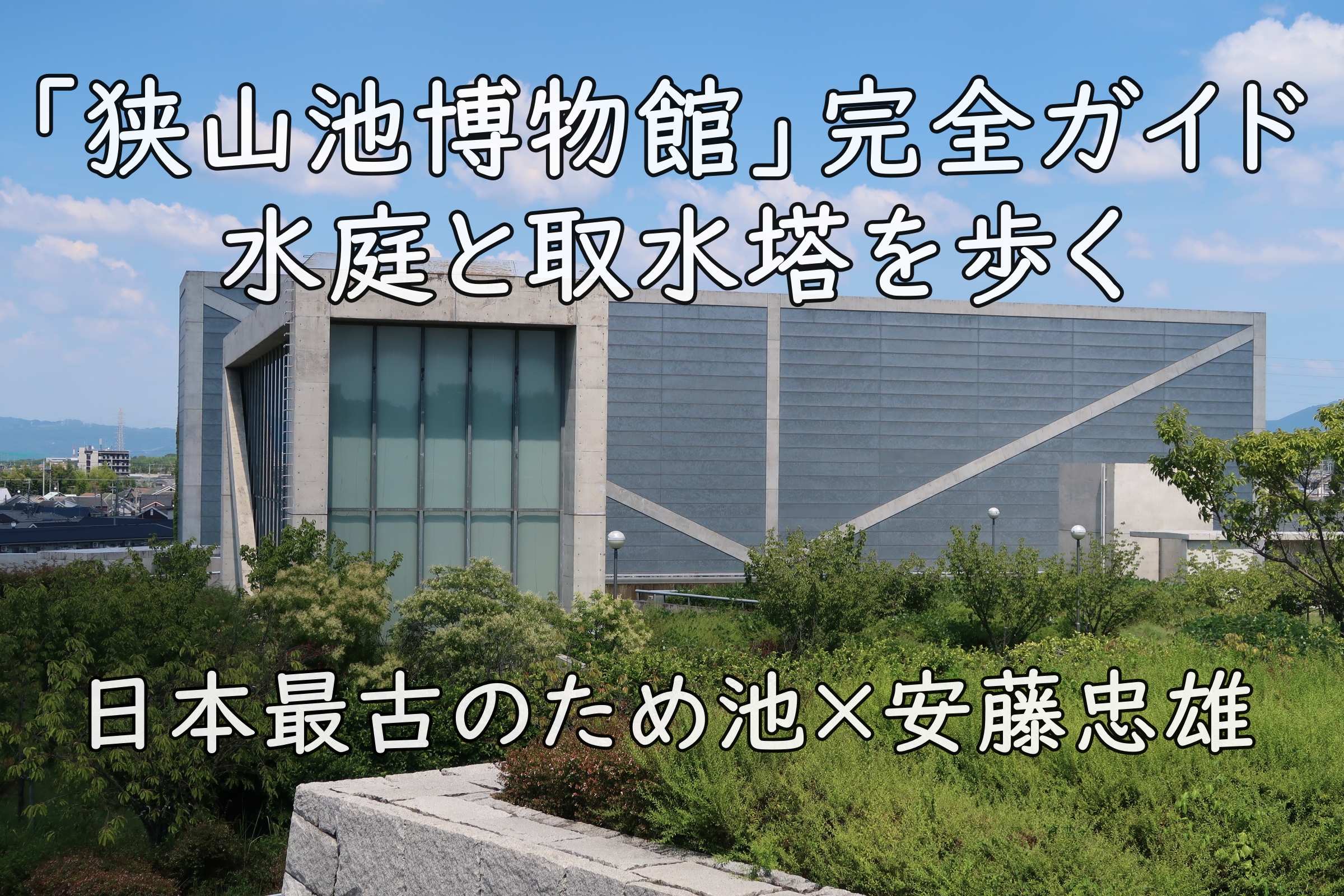

大阪府大阪狭山市にある大阪府立狭山池博物館は、日本最古のため池・狭山池の歴史と灌漑の知恵を、建築家安藤忠雄の設計で体験的に学べる無料ミュージアム。

水庭の轟音、回廊の陰影、ガラス越しの取水塔——“水の建築”を歩く時間は、雨でも晴れでも忘れ難い記憶になります。

本記事では、フォトスポット、家族&カップル向けモデルコース、アクセス実用情報、展示の学び方まで保存版でご案内します。

スポンサーリンク

目 次 ~ 知りたいところからお読みください

章1:狭山池の基礎知識と博物館の魅力

日本最古のダム式ため池「狭山池」とは?

狭山池は飛鳥・奈良時代に端を発し、日本最古級のため池として1400年以上にわたり大阪南部の暮らしを支え続けてきました。

農地へ水を配る灌漑(かんがい)のために造られ、時代ごとに何度も改修されながら今も現役。

池の周囲には約3kmの周遊路が整備され、四季の景色とともに取水塔がシンボルとして立ちます。

これらの歴史と技術を体系的に学べるのが大阪府立狭山池博物館。

館内は入館無料で、巨大な土木遺産の実物資料や、改修の痕跡を伝える展示が充実。

屋外には水庭や滝壁など、建築と水景が溶け合う空間が広がり、家族からカップルまで幅広く楽しめます。

まずは「日本最古のため池」のスケールを、展示と屋外の両方で体感しましょう。

行基・重源・片桐且元—改修に関わった歴史人物

長い歴史の中で狭山池の改修には、奈良時代の僧行基、鎌倉時代の重源、江戸初期の武将片桐且元など、時代の要人が関わりました。

行基は地域のために土木・社会事業を推進したことで知られ、重源は東大寺再建で名高いが、治水にも関心を寄せて改修を主導。

片桐且元は大坂城代を務めた実務派で、領内の灌漑整備を重視した人物です。

博物館では、こうした人物の関与を示す資料や年表を通じて、治水=暮らしの安全保障という視点から狭山池を位置づけ直せます。

単に“古い池”ではなく、政治・宗教・技術が交差する社会インフラの歴史として理解できるのが魅力です(人物・改修史は館内展示の基礎知識として整理)。

※詳細は現地解説・図録参照のうえ鑑賞を。

何が無料で見られる?館内の7つのゾーン

館内は常設展が無料。

巨大スロープや回廊でつながる空間の中に、①狭山池の成り立ち、②古代の土木技術、③中世の改修、④近世〜近代の治水、⑤平成の改修、⑥狭山池の自然とくらし、⑦資料閲覧・情報コーナー…といった学びのゾーンが展開します。

特に見逃せないのが、実物大・実物資料のダイナミックな展示。

堤体の構造や木樋などが立体的に示され、教科書だけではピンと来ない土木の工夫が、“見て分かる”形に落とし込まれています。

入門者向けのパネルも丁寧で、子ども連れでも理解しやすい内容。

無料というハードルの低さもありがたく、雨の日の学びおでかけにもぴったりです(特別展・貸室は別途)。

子どもも楽しい「どぼく」体験のポイント

子どもと回るなら、「水がどう流れるか」「堤はどう安定するか」など体験的に考えられる展示に注目。

段階的な図解や立体模型を見ながら、家庭にあるペットボトルや紙で再現できる簡単な実験アイデアも拾えます。

館内のワーク資料やクイズを活用すれば、社会科・理科の学びがぐっと身近に。

屋外の水庭では、水量や風で表情が変わる滝壁を観察し、光と影の変化を写真に収めるのも楽しいポイント。

最後に狭山池公園へ足を延ばし、取水塔や周遊路のスケールを体で感じれば、学びが生活の景色として定着します。

無料でじっくり学べる環境は、休日の“知的レジャー”に最適ですよ。

まずは屋外展示と水庭を歩いてみよう

はじめて訪れたら、エントランス横の水庭へ。

鏡のように空を映す浅い水盤と、コンクリートのカスケード(滝壁)の轟音が、視覚と聴覚を一気に開きます。

長いスロープをのぼると、ガラス越しに狭山池と取水塔の眺望が現れ、建築とランドスケープが地形と一体になっていることに気づくはず。

円形コートに降りれば、壁・床・空の取り合わせが写真映え抜群。

雨上がりはコンクリートの濡れ色が深まり、陰影のコントラストが際立って特に美しい時間帯です。

最後に館外の狭山池周遊路へ。一周約3kmの道で風景を味わいながら、**“日本最古のため池”**の現在進行形の姿を目に焼き付けましょう。

章2:安藤忠雄建築を歩く(フォトスポット完全案内)

水庭と巨大な「カスケード(滝壁)」の迫力

狭山池博物館の体験は、まず水の音から始まります。

幅広のカスケードを流れ落ちる水が、打放しコンクリートの壁に響き、空間全体を低音で満たす。

視界いっぱいの水面と垂直な壁の対比は、自然と人工の境界を感じさせ、訪れる人の感覚を研ぎ澄ませます。

晴天なら水面に雲が映り、曇天や雨天なら揺らぎがディテールを柔らかく包む。

ここは家族には“わかりやすい感動”、カップルには“一緒に立ち止まる静けさ”を与えてくれる場所。

スマホを構えるなら広角で手前に水面、奥に滝壁を入れて奥行きを演出。

縁に人影を入れるとスケール感が出ます。

季節や時間で表情が変わるので、リピートで撮り比べる楽しさも大きいですよ。

打放しコンクリート×光と影の回廊

安藤忠雄建築の醍醐味は、光の演出。

狭山池博物館でも、長い回廊やスロープ、切り取られた開口部から差し込む光が、時間とともに壁面に線と面の影を描きます。

午前はやわらかく、午後はコントラスト強め、夕方は斜光で壁の木目型枠の肌理まで際立つ。

打放しの均質さとわずかな不均質が、写真に“味”を与えるのが面白いところ。

人物を壁から半歩離して立たせ、斜めから入る光に顔を向けるとポートレートが決まります。

雨の日は床が反射して二重の光が生まれ、晴れの日とは別物の静けさが出現。

建築を歩いて味わう—それ自体が展示であり、どこを切り取っても“らしさ”が宿るのがこの場所の魅力です。

円形コートと長大スロープの視点術

館内を貫く長大スロープは、段差を越えるための動線であると同時に、視線の高度を少しずつ変化させて構図のリズムを作る装置。

歩みを進めるごとに、水庭・カスケード・狭山池の関係が組み替わり、風景の“編集”が自然に行われます。

途中で開く円形コートは、天空と壁で円を切り取ったフォトスポット。

中央に人を立たせるとスケール感が強調され、壁沿いに立つと曲率が際立ちます。

家族なら子どもを中心に置いて“ちいささ”を演出、カップルなら手をつないでシルエット写真を。

スロープの終盤でガラス越しに狭山池が現れる構成は、ランドスケープへの予告編。

動線そのものが体験を設計していることを実感できるでしょう。

ガラス越しに望む狭山池と取水塔

最上階付近の開口からは、狭山池の水面とシンボルの取水塔が視界に入ります。

ここで意識したいのは、手前のコンクリートの直線と、遠景の塔や岸の垂直要素の重ね方。

スマホでも水平をしっかりとり、フレームの1/3を建築、2/3を風景に配分すると、“建築が風景を額装する”一枚に。

季節によって桜や紅葉が差し色となり、水面が穏やかな日はリフレクションが狙えます。

展示で学んだ灌漑と治水の歴史を思い出しながら眺めると、景色の意味が立ち上がるはず。

屋外の周遊路に出れば、取水塔を間近に見上げることも可能です(旧取水塔は文化財として博物館敷地に移設展示)。

雨の日・夕方に“映える”撮り方

雨天は“残念”どころか好機。

濡れた打放しは色が深まり、壁・床の反射で陰影が増幅。

人物は暗く落としすぎないよう壁際に寄せ、窓際光を拾って顔を明るく。

夕方は低い太陽が側面から差し、スロープに長い影を作ります。

動画なら水庭の音をメインに、数秒のパンで“音の建築”を記録。

静止画は広角で遠近を強調し、構図の対角にポイントを置くと締まります。

季節は春の桜、秋の紅葉が彩りの名脇役。

撮影の合間に立ち止まって耳を澄ませば、水の響きと足音が空間のリズムを奏で、写真以上の記憶が残ります。

天候・時間帯で変わる“表情”を楽しむのが、安藤忠雄建築の一番の攻略法です。

スポンサーリンク

章3:見学モデルコース(家族/カップル向け)

90分で要点巡り:ファミリー時短コース

エントランス→水庭で“音と水”を体感(10分)→長いスロープで上階へ(10分)→常設展の基礎パネルと実物資料を要点だけチェック(30分)→ガラス越しの狭山池ビューで記念撮影(10分)→円形コートで子ども写真(10分)→館外へ出て狭山池周遊路を少し歩く(20分)。

無料なので短時間でも満足度は高め。

雨天でもほぼOK、屋外は足元に注意を。

じっくり2時間:カップル散策&写真コース

水庭とカスケードで広角&望遠を撮り分け(20分)→回廊とスロープの陰影をポートレートで(25分)→常設展をテーマ別に閲覧(25分)→最上階付近の開口で狭山池と取水塔を額縁構図で(20分)→周遊路を季節の景色に合わせて軽く散歩(30分)。

動線に“余白”を残すと会話が弾みます。

夕方の斜光がねらい目。

狭山池公園の周遊路(約3km)をセットで

一周約3km、ほぼフラットで歩きやすい周遊路。

桜・新緑・紅葉・冬枯れと四季の色が移ろい、取水塔がランドマークに。

全部歩かず“折り返し”でもOK。

ベンチやトイレも点在し、子ども連れでも安心です。

歩数計アプリで“ごほうび”設定をすると達成感がアップ。

天気が良ければ夕景まで粘ると、水面の色がきれいに変わります。

キッズが喜ぶクイズ&ワークシート活用

展示の要点をメモして“家で再現する”のがおすすめ。

たとえば紙コップとストローで水の流れを観察したり、段ボールで小さな堤の模型を作ったり。

館内の用語は家に帰って“今日のことば”として復習すると、学びが記憶に残ります。

写真をプリントして家族新聞を作るのも楽しいですよ。

休憩は喫茶コーナーへ:おすすめの過ごし方

歩き疲れたら館内の休憩スペースや周辺のカフェで一息。

水庭を眺めながら撮った写真を見返し、ベストショットを選ぶ時間も旅の楽しみ。

おやつと飲み物を持参すれば、周遊路のベンチでピクニック気分も。

天候が崩れたら館内中心に切り替えればOK。

無料施設だから滞在の自由度が高いのも魅力です。

章4:アクセス・混雑・便利情報(オールシーズン対応)

電車・バス・駐車場の使い分け

電車:南海高野線「大阪狭山市駅」から西へ約700m・徒歩約10分。

駐車:一般車は約500m西の狭山池・北堤駐車場(博物館敷地の一般駐車不可)。

大型バスは事前連絡で敷地内可。

雨天や荷物が多い日は駅〜博物館間をタクシー併用も便利です。

なんばからの行き方と目安

南海なんば駅から高野線で「大阪狭山市駅」下車。

急行・各停の乗り継ぎで所要はダイヤにより変動(目安)。

駅からは徒歩約10分で到着。

休館中(2025/10/14〜2026/8末予定)は展示室が閉鎖のため、利用可能エリアを公式で必ず確認しましょう。

混雑ピークと空いている時間帯

週末午後は混みがち。

平日午前は比較的ゆったり。

天候・企画に左右されるため、撮影や学習重視なら開館直後を狙うのがコツ。

屋外中心なら天気の良い午前、建築の陰影狙いなら午後〜夕方が◎(雨の日もフォト向き)。

ベビーカー・バリアフリー・雨天対策

館内は段差をスロープで解消し、ベビーカーでも回りやすい動線。

雨天は屋内中心+水庭は足元注意。

濡れても乾きやすい服・タオルがあると安心。

休憩は館内・周遊路のベンチを活用し、無理のないペースで。

近隣スポット:狭山池の取水塔と季節の景色

周遊路から取水塔を望む定番ビューポイントは、桜・新緑・夕景が映えます。

旧取水塔は博物館敷地に移設展示され、文化財として見応えあり。

季節の一枚を狙うなら、風の弱い日を選ぶと水面の反射がきれい。

章5:学べる展示と“灌漑”のストーリーを深掘り

古代の治水と土木技術—木樋・版築を読み解く

古代の狭山池は、土を突き固める版築や木樋(もくひ)による取水など、当時の最先端技術の集合体でした。

豪雨や渇水に対処するには、水の量・速さ・圧力を思い通りに操る必要があります。

展示では、地層の断面や出土材の痕跡から、堤体の重ね方、漏水を抑える工夫、木樋の取り回しなどが立体的に理解できます。

これは現代のダムや農業用水にもつながる“水をデザインする思考”。

教科書で読んで終わりになりがちな技術史を、“実物の説得力”で腑に落とせるのが博物館の強みです。

家族旅行で子どもが「なぜ水はこぼれないの?」と問い返す瞬間、土木=暮らしを守る科学であることが実感できます。

中世の大改修と社会背景

中世には、気候変動や治安、税制や寺社勢力など社会の揺らぎが水利に直結しました。

重源の時代には、東大寺再建で培った組織力と技術が狭山池にも及び、堤の補強や取水の安定化が図られます。

展示の年表や図で、戦乱や政権交代の影響が水管理にどう跳ね返るかを追うと、土木が単なる工事ではなく、政治・経済のインフラであることが見えてきます。

地域の田畑が潤うか否かは、年貢や人々の生活に直撃。

狭山池の改修史は、“日本の成り立ち”を縮図で示す教材なのです。

カップルで訪れても、歴史好き同士の会話が尽きません。

近世〜近代の改修史と洪水対策

江戸期以降、狭山池は度重なる洪水・渇水に対応するため改修を重ね、木樋から近代的な取水塔へと更新されます。

大正〜昭和初期に建てられた旧取水塔は、のちに池のダム化(平成の改修)に伴い解体・移設され、現在は博物館敷地で文化財として展示。

直径約3.0m、高さ約10.6mの鉄筋コンクリート造という工学的スケールは、当時の技術水準を体感できる教材です。

ハンドルや窓枠が残る塔内の痕跡は、現場が人の手で動いていた証拠。

洪水対策が命と暮らしを守ってきたことを、実物を前に実感できます。

平成の改修と現代の水管理

平成期には堤体のダム化が進み、治水・利水機能の信頼性が高まりました。

博物館の役割は、単に資料を並べるだけではありません。

安藤忠雄による建築=サイトミュージアムの発想で、狭山池というフィールドと連続しながら、観察・学習・休憩がつながる回遊性を提供します。

スロープや回廊は、展示の“読書速度”を各自に委ねるデザイン。

水庭の響きは、見えない水管理の存在を身体に刻みます。

現代の水害リスクや気候変動を考える入口としても有効で、都市に暮らす私たちが水とどう共存するかを考えるきっかけに。

無料で開かれた公共の学び場として、地域と旅行者をつなぐ拠点になっています。

学びを持ち帰る:ミュージアム活用術

見学後は、写真とメモを時系列で整理し、「古代→中世→近世→現代」の改修ポイントを3つずつ抜き出す と理解が深まります。

家族なら子どもが選んだ“今日のベスト展示”を家で発表。

カップルなら“推しの建築ディテール”を互いにシェア。

周遊路で撮った取水塔の写真は、風・光・水位の条件も添えると次回の撮影計画に役立ちます。

休館期間中(2025/10/14〜2026/8末予定)は、利用可能スペースや屋外学習を中心に計画し、再開後に常設展で復習すると定着度が段違い。

公式サイトとSNSで最新情報を追うのも忘れずに。

無料だからこそ、何度でも通って深掘りできるのが最大の価値です。

スポンサーリンク

まとめ

日本最古のため池・狭山池の物語を、安藤忠雄の建築が“音と光”で包み込む——狭山池博物館は、家族にもカップルにも、学びと感動が同時に届く場所でした。

入館無料でハードルが低く、屋外の水庭や周遊路まで含めて一体的に楽しめるのが強み。

休館期間(2025/10/14〜2026/8末予定)は一部のみ利用可ですが、再開後はぜひ常設展示で治水と灌漑の知恵をじっくり味わってください。

四季の景色も魅力なので、季節を変えて何度でも。

“水をデザインする”視点に出会える旅、ぜひ訪れてみてください。